La Quinua esta conquistando los mercados de todo el mundo. Su éxito en Europa y Estados Unidos se debe a su extraordinaria calidad nutricional y gastronómica y a su condición de producto orgánico.

jueves, 26 de abril de 2012

3er DECADAL DEL MES DE MARZO DEL 2012 PARA LA ECOREGIÓN DEL NORTE INTEGRADO Y PANDO

Cosecha de quinua favorece a Potosí y el 25 por ciento será para Oruro

La quinua fue sembrada por los comunarios potosinos de Aucapi, en el territorio que reclama la comunidad orureña de Rodeo. Son 50 hectáreas que fueron utilizadas ilegalmente por los potosinos, entre diciembre de 2011 y enero del 2012, ingresando a las tierras que pertenecen al departamento de Oruro.

“La cosecha de la quinua se dividirá en un 75 por ciento para los comunarios de Aucapi, Potosí, y 25 por ciento para Rodeo, Oruro”, confirmó el jefe de la Unidad de Límites de la Gobernación de Oruro Jhonny Suárez. Sin embargo, advirtió que la repartición del producto se efectuará después de concluida la trilla, para evitar conflictos entre las dos comunidades.

“Se llegó a este acuerdo durante una reunión entre los comunarios de Rodeo del municipio de Salinas de Garci Mendoza, Oruro, y la comunidad de Aucapi del distrito indígena de Coroma, Potosí”, explicó el funcionario.

En la reunión, que se prolongó durante siete horas del pasado martes, participaron cinco representantes por comunidad, donde se habló incluso de la forma en que se distribuirá el producto, para evitar nuevos enfrentamientos. Anteriormente, los conflictos armados con palos y armas punzo cortantes, provocaron 30 personas heridas.

El parlamentario Choque Ulloa dijo que esos son errores que se están cometiendo, con la participación de autoridades del departamento de Oruro, puesto que en los hechos están reconociendo el derecho de las comunidades potosinas, para utilizar los terrenos que pertenecen a los municipios de Quillacas, Salinas de Garci Mendoza y Pampa Aullagas.

Por su lado, la Policía reforzó la presencia de uniformados en la zona, con 16 efectivos más, durante esta época de cosecha, para impedir cualquier roce entre las partes que pugnan por su territorio.

El acuerdo fue facilitado por funcionarios del Ministerio de Autonomías, el director general de límites, Angel Mamani. La cosecha se inició posteriormente con la participación de los comunarios de ambas partes, en presencia de los policías que están atentos ante cualquier conflicto.

Según Jhonny Suárez, en la reunión solamente se habló de la distribución de la cosecha, pero “no se habló del problema de límites”, porque ese tema será analizado por el Ministerio de Autonomías, en base a los documentos que presentaron los representantes de los dos departamentos.

Aún está pendiente la cosecha de quinua en la zona de Challuma, Oruro, y Candelaria de Viluyo, de Coroma, Potosí, donde también existen sembradíos ilegales. “Se procederá de la misma forma, para llegar a un acuerdo mutuo en la distribución de la cosecha de quinua y el porcentaje que les corresponde a las comunidades”, dijo Suárez.

miércoles, 25 de abril de 2012

DEL ALTIPLANO SUR BOLIVIANO HASTA EL MERCADO GLOBAL: COORDINACIÓN Y ESTRUCTURAS DE GOBERNANCIA EN LA CADENA DE VALOR DE LA QUINUA ORGÁNICA Y DEL COMERCIO JUSTO

Estimados amigos lectores la semana anterior recibimos dos publicaciones muy

Estos artículos pese a tener buen tiempo de ser publicadas nos llamaron mucho la atención por la gran cantidad de datos y referencias bibliográficas que los acompañan.

El primer artículo:

“DEL ALTIPLANO SUR BOLIVIANO HASTA EL MERCADO GLOBAL: COORDINACIÓN Y ESTRUCTURAS DE GOBERNANCIA EN LA CADENA DE VALOR DE LA QUINUA ORGÁNICA Y DEL COMERCIO JUSTO”

Nos ayuda a comprender mejor quienes fueron los precursores de la exportación de la Quinua Real producida en el Altiplano Sur de Bolivia, quienes fueron los exportadores, y quienes los importadores y como lo hicieron, desde los primeros envíos de la Central de Cooperativa Agropecuarias “Operación Tierra” (CECAOT) en 1984-1985 a la “Quinoa Corporatión” de Norteamérica; y muy enfáticamente hace referencia a como se dio la relación con los productores a través de las Organizaciones Económica Campesinas (OECAS) como la CECAOT o la Asociación Nacional de Productores de Quinua ANAPQUI que se sumo a las exportaciones en 1986 a Norteamérica y Europa; así también como a partir del 2000 las primeras Empresas beneficiadoras privadas comenzaron a incursionar en la exportación de quinua, convirtiéndose en nuevos proveedores de las importadoras.

Nos responde las interrogantes ¿de como todas las relaciones comerciales y de cooperación entre ONGs, OECAS, privados, importadoras, y otros, influyeron en las actividades productivas de los productores de quinua?, que impulsados por el incremento de los precios empezaron a producir más y todo buscar compradores; ¿cuando aparecieron los brokers como actores de la cadena? Y todo el panorama previo al 2005 donde el precio de la quinua aun no había alcanzaba su máximo valor durante la primera década del siglo XXI.

Lo más paradójico y lo que llama mucho la atención de esta lectura es que muchas de las realidades que se vivieron durante los años previos al 2005, aun son muy ciertos en la actualidad refiriéndonos solo a un ejemplo: como el Mercado informal de Challapata aun obliga a los productores orgánicos a rebajar su precio por la gran oferta de grano convencional, desestimulándolos a continuar con la producción ecológica.

En los últimos años el gobierno ha incentivado la puesta en marcha de plantas beneficiadoras de quinua que serán administradas por los municipios de los mismos productores, algunas de ellas ya se terminaron y otras están a punto de terminarse y al cabo de unos años serán las nuevas exportadoras; y seguro que no son solo ellos entraran a en el mercado internacional ya que muchas personas emprendedoras están poco a poco comenzando con la construcción e implementación de sus plantas beneficiadoras, para obtener un producto listo para exportar; para todos ellos considero que este artículo, más que interesante es muy necesaria como antecedente del como afrontaron el Mercado las Grandes OECAS y las primeras empresas de iniciativa privadas.

Muy bien a continuación puede leer o descargar en formato Pdf todo el artículo, pero también lo publicaremos dentro del blog para que lo vayan leyendo y vera que siempre encontrara algún dato interesante.

Rubén Miranda.

AGROALIMENTARIA. Nº 22.Enero- Junio 2006 (65-76)

DEL ALTIPLANO SUR BOLIVIANO HASTA EL MERCADO GLOBAL: COORDINACIÓN Y ESTRUCTURAS DE GOBERNANCIA EN LA CADENA DE VALOR DE LA QUINUA ORGÁNICA Y DEL COMERCIO JUSTO

Pablo Laguna1

Zina Cáceres2

Aurélie Carimentrand3

Recibido: 20-12-2005 Aceptado: 18-02-2006

RESUMEN

El presente artículo tiene por objetivo describir y analizar el desarrollo de la cadena global de valor de la quinua real, asociada a la demanda de los consumidores de los mercados agroalimentarios de calidad específica. Considerando organizaciones de productores y empresas privadas locales y multinacionales, los autores abordan la evolución de las formas de coordinación y de las estructuras de gobernancia que sustentan la calidad orgánica y del comercio justo, en particular el surgimiento de las Organizaciones Económicas Campesinas, la agricultura bajo contrato y la creación de filiales de los distribuidores europeos. Para guiar el análisis recurrimos a la teoría francesa de las convenciones y al enfoque de las cadenas globales de valor.

Palabras clave: Bolivia, globalización, cadena de valor, quinua, comercio justo, gobernancia.

ABSTRACT

This article aims to describe and to analyse the recent development of real organic quinoa global value chain, linked to consumer demand in specific quality food markets. Taking into account small producers’ organizations and local and multinational private companies, the authors consider the evolution of forms of coordination and governance structure linked to organic and fair trade quality, in particular the creation of peasants economic organization, contract farming, and European distributor subsidiaries. The main tool for this analysis is the French Conventions Theory and the Global Value Chain approach.

Keywords: Bolivia, globalization, value chain, quinoa, fairtrade, governance.

RÉSUMÉ

Cet article vise à décrire et à analyser le développement récent de la filière globale du quinoa, associé à la demande des consommateurs des marchés agroalimentaires de qualité spécifique. Tenant compte des organisations de producteurs et des entreprises privées locales et multinationales, les auteurs étudient l’évolution des formes de coordination et des structures de gouvernance qui soutiennent la qualité «agriculture biologique» et «commerce équitable», en particulier l’émergence des organisations économiques paysannes, l’agriculture sous contrat et la création de filiales de distributeurs européens. Afin de guider cette analyse, ils mobilisent les outils conceptuels de la théorie des conventions et de l’approche des filières globales (global value chains).

Mots clé : Bolivie, globalisation, filière, quinoa, comerce equitable, gouvernance.

1 Estudiante de doctorado en sociología rural del desarrollo, Wageningen University, Países-Bajos. e-mail: Pablo.Laguna@wur.nl.

2. PhD en Desarrollo, Agricultura y Sociedad, Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, Brasil. e-mail: zcb99@yahoo.com

3 Estudiante de doctorado en economía de la Universidad de Versailles, Francia. e-mail: aurelie.carimentrand@c3ed.uvsq.fr

Pablo Laguna; Zina Cáceres; Aurélie Carimentrand

Del Altiplano Sur boliviano hasta el mercado global: coordinación y estructuras de gobernancia ... (65-76) 66

INTRODUCCIÓN

La reciente evolución del sistema agroalimentario mundial hacia el surgimiento de mercados de alimentos de calidad específica, tales como orgánicos, nutracéuticos, del comercio justo y de denominación de origen, está siendo impulsada por los cambios en la demanda del consumidor del norte, más preocupado con la salud, con el medio ambiente y con las cuestiones ciudadanas. Dicha tendencia ofrece nuevas oportunidades de inserción al mercado internacional para campesinos de economías en desarrollo y constituye una oportunidad para revalorar productos autóctonos marginados como, por ejemplo, la quinua4 cultivada en los Andes.

Ese nuevo contexto frenó la histórica tendencia en la Región Andina de caída de la producción y consumo de la quinua del Altiplano, sobretodo la de los años de la República, cuando la gran mayoría de los cultivos alimenticios de origen andino fueron estigmatizados como alimentos de pobres e indios, quedando marginados y circunscritos al autoconsumo y al intercambio no mercantil (Laguna, 2005a). Desde fines de los años 1960 se intentó revertir esa tendencia negativa con la implementación del modelo de sustitución de importaciones y la «Revolución Verde», buscando así reducir desequilibrios de la balanza comercial y mejorar la seguridad alimentaria. Entonces, a través de acciones del Ministerio de Agricultura, centros públicos de investigación agropecuaria5 y universidades, con el apoyo de la FAO6 y del IICA7, los gobiernos andinos de Perú, Bolivia y Ecuador fomentaron la producción e industrialización de alimentos andinos de alto valor nutritivo, entre ellos la quinua8, en un sentido productivista.

Mas fue a principios de la década del 2000 que se alcanzaron volúmenes de producción y comercialización de quinua significativos para esta región. Esta última dinámica representó un proceso de revaloración de la quinua, fundado en nuevos atributos de calidad cuyo impacto superó a los esfuerzos de las décadas de 1970 y de 1980

del modelo productivista de agricultura intensiva promovido por esos gobiernos. Perú y Bolivia son los productores de quinua más importantes al nivel global, proveen el 54% y el 43%, respectivamente, de la cosecha mundial. Actualmente Bolívia es el país líder en las exportaciones mundiales de quinua (Laguna, 2005a).

El presente estudio tiene por objetivo describir y analizar la evolución de las formas de coordinación y de las estructuras de gobernancia que sustentan la calidad orgánica y la calidad del comercio justo de la cadena global «sur-norte» de valor de la quinua real. Se entiende aquí la configuración de la cadena global de la quinua como resultado de la relación entre la naturaleza de los «contenidos de la calidad», la naturaleza de las convenciones (formas de coordinación) y las estructuras de gobernancia. Para ello, interesan las acciones de los actores-productores agrícolas, organizaciones económicas campesinas (OECAs), empresas privadas procesadoras, exportadoras, importadoras y/o distribuidoras, sean de origen privado o de la sociedad civil (ejemplo, comercio justo) y/o de alcance transnacional; y en las acciones de las instituciones de apoyo: instituciones públicas, ONGs, certificadoras, organismos internacionales de cooperación, vinculados por la calidad de la quinua aceptada en el mercado internacional, específicamente el europeo. Para guiar el análisis se recurre a la teoría francesa de las convenciones y al enfoque de las cadenas globales de valor, basándose en entrevistas realizadas en el estudio de campo y en información secundaria.

1. PRODUCIENDO CALIDAD INDUSTRIAL Y LOCAL: LA QUINUA REAL ORGÁNICA DEL ALTIPLANO SUR DE BOLIVIA

Son muchas las variedades de quinua existentes, las cuales se distribuyen según eco regiones, pues las características morfológicas y fisiológicas de estas variedades dependen de condiciones ecológicas particulares denominadas ecotipos. Los ecotipos que crecen alrededor de los salares del Altiplano Sur Boliviano, en los departamentos de Oruro y Potosí, pertenecen a la ecoregión «Quinua Real». Se adaptan a la salinidad del suelo, la extrema aridez, las temperaturas negativas y poseen el mayor tamaño de grano, al color más blanco y el mayor contenido en saponina (Tapia, 1976 y 1990).

Conciente de la demanda potencial existente por la quinua real y en consecuencia de sus cualidades morfológicas, a principios de la década de los años 1970, el estado boliviano promovió la difusión de tecnología agropecuaria (variedades mejoradas, fertilizantes, fitosanitarios y maquinaria agrícola) y para el desaponificado de la quinua mediante el lavado y secado (vía húmeda), mediante institutos de investigación agropecuaria. La tecnología y el conocimiento generados para la producción por los institutos públicos de investi-

4 Chenopodium quinua Willd.

5 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) del Perú, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuaria (INIAP) del Ecuador y el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA).

6 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

7 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

8 Comparada con cereales como el trigo, la cebada o el centeno, la quinua es un grano pequeño que llega a medir poco más de 2mm de diámetro que no obstante posee una mayor cantidad y mejor calidad de aminoácidos y aceites esenciales y mayores concentraciones en vitaminas y minerales, cualidades que le confieren un alto nivel nutritivo (Koziol,1992). Además, a diferencia del trigo, la quinua carece de gluten.

AGROALIMENTARIA

67 Nº 22. Enero-Junio 2006

gación no respondieron a las necesidades y realidades de los productores de quinua del Altiplano Sur ni a la de sus sistemas de cultivo, que difieren de las del resto del Altiplano Andino. Tampoco la tecnología de beneficio por la vía húmeda permitió beneficiar la quinua real producida en esta región.

La valoración de la quinua real ya se había iniciado desde los años 1950 en mercados no registrados, tanto para el interno como para su exportación hacia el Perú, a través de redes de intermediarios formadas por comerciantes de esta región y del altiplano peruano. A partir de 1984 la irrupción de las organizaciones económicas campesinas (OECAs) productoras de quinua, en particular la Central de Cooperativas Operación Tierra (CECAOT) y la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), contribuyó a facilitar la comercialización de la quinua real. Éstas contaron con el apoyo de ONG belgas y se propusieron como objetivos mejorar las condiciones de vida de sus productores, a través de la obtención de mejores precios y de valor agregado integrando niveles en la cadena de la quinua al asumir su acopio, beneficio9, transformación parcial y comercialización. Esta experiencia de upgrading del productor agrícola, por medio del modelo OECA, convirtió a una parte de los campesinos organizados del Altiplano Sur en los actores más importantes de la cadena global de valor de la quinua (Cáceres, 2005).

Esta opción permitió a las OECAs competir con un número reducido de empresas dedicadas al acopio, beneficio y exportación de quinua, logrando concentrar entre 1991 y 1999 gran parte de las exportaciones registradas de quinua real hacia Estados Unidos, Europa y Perú, incluso de las ventas no registradas de quinua real hacia este último país. La consolidación de las OECAs de la quinua contribuyó a afirmar la opción de exportación exclusiva de los ecotipos de quinua real, fuente de calidad de la cadena de valor global de la quinua boliviana. Todos estos exportadores utilizaron maquinaria para el beneficio por vía seca10 diseñada y, en ciertos casos, construida en Perú. Para poder lograr remover el elevado nivel de saponina debieron realizar un lavado y secado tradicional a la intemperie (Healy, 2001). El secado al aire libre favorecía no obstante la contaminación del grano de quinua y la maquinaria disponible no garantizaba aún una remoción total de impurezas, en particular de la saponina11, piedrecillas y heces de roedores. Los problemas de limpieza y clasificación del grano fueron superados gracias al apoyo de instituciones públicas y de programas de cooperación procedentes de organismos internacionales. Inicialmente, la Unión Europea financió el Programa de Auto Desarrollo Campesino Oruro (PAC), que permitió generar en 1989 la primera tecnología industrial de beneficio de la quinua real por la vía mixta, que se caracteriza por un escarificado seguido de un lavado y un secado, acciones combinadas con varios etapas de clasificado del grano12. Esta ingeniería fue luego mejorada por parte del personal técnico que inicialmente la diseñó, a través de un proyecto financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a partir de 1990; con él se financió la construcción y equipamiento de la planta de beneficiado de quinua de la organización campesina ANAPQUI y una más para cada una de sus cuatro organizaciones regionales. Esta tecnología de procesamiento de quinua ha sido utilizada de manera exclusiva por el conjunto de los exportadores bolivianos de quinua hasta el 2005, año en que algunos de ellos han empezado a equiparse con nueva tecnología generada en Bolivia, con apoyo financiero del USAID13 y Danida, que ahorra energía y agua y reduce considerablemente la presencia de impurezas en la quinua.

Paralelamente, el proyecto del PNUD encomendó la realización de un profundo estudio de la demanda de quinua real en el mercado nacional y, en menor medida, el internacional cofinanciado por el IICA (IICA/PNUD, 1991). Sus resultados acrecentaron información a los anteriores estudios de mercado, encargados por el Ministerio de Agricultura (financiado por el BID y la Junta del Acuerdo de Cartagena), cuyo objetivo fue evaluar la demanda de quinua de Estados Unidos (J.E. Austin Associates, 1988) y local (Ordóñez y Morales, 1988).

Estos dos últimos trabajos aconsejaron la producción y exportación de quinua real convencional como la referencia nacional de calidad, por la buena apariencia de este grano de tamaño grande y color blanco, que permite diferenciarlo de variedades de quinua producidas en Ecuador y Perú. Tal recomendación confirmaba la opción de los exportadores de quinua real convencional, frente a la constatación de una creciente demanda externa. Sin embargo, el estudio encomendado por el IICA y el PNUD propuso la adopción de una nueva calidad para las exportaciones de quinua real. Años más tarde esta calidad orgánica se constituiría en un verdadero pasaporte, que intensificó la inserción de la quinua a los mercados de calidad específica (Cáceres y Carimentrand, 2004b).

9 Desaponificado, limpieza y calibrado del grano.

10 Escarificadores y seleccionadoras.

11 La saponina es un alcaloide de sabor amargo, que se encuentra en la capa externa del grano de la quinua.

12 Ésta fue instalada y donada por este programa, junto con la infraestructura necesaria para su operación, a la Planta Procesadora de Quinua de Salinas (PPQS).

13 United States Agency for International Development.

viernes, 20 de abril de 2012

Implementan telecentros para el mejoramiento del sistema de trazabilidad de la quinua real orgánica

La Fundación FAUTAPO desarrolló un Sistema de Información (Base de Datos) para registrar productores y parcelas el cual almacena y hace seguimiento a la producción en los diferentes ciclos agrícolas basados principalmente en la información declarada por los productores.

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas de computación, que nos permiten capturar, introducir, almacenar, transformar - modelar, analizar, y desplegar datos con la geo referenciación para satisfacer requerimientos de planificación y uso racional de los recursos naturales entre otros.

En la actualidad las organizaciones de productores cuentan con diversas herramientas que les permite realizar seguimientos en los diferentes ciclos agrícolas. Para estandarizar estas herramientas de control y seguimiento, la Fundación FAUTAPO se propuso desarrollar una base de datos en base a la experiencia de ANAPQUI que cuenta con una experiencia de más de 28 años de vida en la producción orgánica y sistemas de control interno.

Un problema latente para los productores es elaborar el croquis de las parcelas que no cuentan con la ubicación exacta y la superficie real porque tienen que dibujar a mano alzada sus parcelas. Para vencer esta dificultad, se capacitó a los mismos productores para llevar adelante la georeferenciación de sus parcelas con el uso de GPS Etrex Venture Hc.

Se estima que la superficie cultivable en el Altiplano Sur de Bolivia destinadas a la producción de Quinua Real asciende a las 134.000 hectáreas, dato obtenido en base a La información generada por la clasificación multiespectral a partir de imágenes satelitales Landsat TM de 30 m de resolución espacial, la cual ha sido contrastada con imágenes de Google Earth e imágenes satelitales CBRS-2B, determinando con mayor precisión la geometría de las áreas de cultivo lográndose identificar 134.009,00 Hectáreas.

Este dato requiere ser corroborado con la construcción del SIG en base a los Sistemas de Control Interno de las organizaciones y empresas que cuentan con producción orgánica el cual debe ser complementado con los aspectos geográficos – georeferenciados, específicamente para la información de las parcelas de producción, con la finalidad de transparentar la producción de la Quinua Real Orgánica.

Para lograr este propósito la Fundación FAUTAPO con el apoyo del proyecto Connect For Change – C4C, publicó la base de datos del Sistema de Control Interno en un servidor web externo y para tener acceso a este sistema, ha visto por conveniente implementar dos telecentros, sitios que servirán para tener la conectividad necesaria y de esta forma poder interactuar con sistema.

Esta iniciativa consiste en integrar la Base de Datos del Sistema de Control Interno y el Sistema de Información Geográfica, es decir, se busca contar con una base de datos que administre información verificada y confiable a partir del Sistema de Control Interno – SCI y el Sistema de Información Geográfica – SIG, cuya interacción permita facilitar los procesos de certificación orgánica, además de suministrar información socio económica, geoespacial, de investigaciones realizadas de interés de las asociaciones, municipios, gobernaciones e instituciones dedicadas a temas productivos.

Con este sistema se pretende registrar a 1300 Unidades Productivas organizadas en asociaciones, cooperativas, empresas comunitarias, empresas rurales vinculadas a la producción de la Quinua Real Orgánica. Los usuarios del sistema serán técnicos de los municipios, asociaciones cooperativas y empresas que alcanzarán a 45 usuarios directos y 5000 usuarios indirectos en los municipios, gobernaciones, certificadoras y otras instituciones de gobierno central como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Dos telecentros han sido implementados uno en la localidad de Salinas del departamento de Oruro y otro en la localidad de Uyuni del departamento de Potosí. y que sirvieran para apoyar al mejoramiento del sistema de trazabilidad para todas las organizaciones que cuentan con producción orgánica de la Quinua Real,

La implementación de estos dos telecentros ha sido una tarea dificultosa por la poca disponibilidad de tecnologías que permitan contar con este acceso, para ello se ha tenido que buscar diferentes opciones de tecnología.

Estos telecentros serán de acceso libre para los técnicos de las organizaciones y municipios y no solo permitirán la conectividad con el sistema de trazabilidad, sino también de acceso para el público en general, que podrán conectarse a Internet desde estos puntos y estar comunicados con el mundo entero.

sábado, 7 de abril de 2012

Exportadores aseguran que el precio de la quinua en el mundo se fija en Challapata

mcr/ma ABI ABI. Copyright 1998-2011.

Fuente: http://www1.abi.bo/nucleo/noticias.php?i=2&j=20120405143246

RENDIMIENTOS DE LA QUINUA REAL (Chenopodium quinoa Willdenow) EN EL ALTIPLANO SUR DE BOLIVIA

Rubén Ramiro Miranda Colque

En los últimos años a raíz del denominado Boom de la quinua, según estadísticas nacionales existe un decremento de los rendimientos de la quinua; ésta información es analizada por algunos investigadores como Jacobsen S. et al. (2011) en la publicación: “The Situation for Quinoa and Its Production in Southern Bolivia: From Economic Success to Environmental Disaster.” donde afirma que esta reducción se debe a la degradación de los suelos en el Altiplano sur, lo cual provocaría un desastre ambiental en dicha zona, afirmaciones que son discutidas en el artículo publicado por Thierry W., et al. 2012. “La sostenibilidad de la producción de quinua en el sur de Bolivia: desde representaciones equivocadas hasta soluciones dudosas. Comentarios sobre Jacobsen (2011, J. Agron. Crop Sci. 197: 390‐399)”; que a través de la revisión de las citas bibliográficas citadas por Jacobsen et al., (2011) esclarece y refuta las afirmaciones de dicho autor.

La Citación del artículo original Winkel T. et al. (2012) es la siguiente:

Winkel T, Bertero HD, Bommel P, Bourliaud J, Chevarría Lazo M, Cortes G, Gasselin P, Geerts S, Joffre R, Léger F, Martinez Avisa B, Rambal S, Rivière G, Tichit M, Tourrand J‐F, Vassas Toral A, Vacher J‐J, Vieira Pak M. 2012. The sustainability of quinoa production in southern Bolivia: from misrepresentations to questionable solutions. Comments on S. Jacobsen (2011, J. Agron. Crop Sci. 197: 390‐399). Journal of Agronomy and Crop Science: DOI: 10.1111/j.1439‐1037X.2012.00506.x.

De la cual extraemos los párrafos del texto traducido al castellano en los que se hacen referencia a los rendimientos de la quinua.

________________________________________________________

¿Pruebas de un desastre ambiental?

La degradación del suelo a causa del uso creciente de tractores y el acceso reducido al abono animal es el mayor problema ambiental señalado por Jacobsen (2011: 392, 393). Para apoyar el argumento de que "una grave degradación de la fertilidad del suelo" ha ocurrido debido a la expansión del cultivo de quinua, Jacobsen cita publicaciones del PIEB (2009) y ASPA II (2008). Sin embargo, el primer documento es una convocatoria para formulación de propuestas de investigación, y el secundo es un informe interno de financiamiento, ninguno de los dos presentando pruebas científicas de la degradación de los suelos en la región. En nuestra opinión, las conclusiones sacadas por Jacobsen (2011) de estas publicaciones sobrepasan los conocimientos actuales sobre la fertilidad del suelo en el altiplano sur Bolivia, sin hablar de sus factores subyacentes (duración del barbecho, aplicación de abono o uso del tractor). Sin embargo, con referencia a una figura mostrando el rendimiento de la quinua en Bolivia en el periodo 1961‐2009, Jacobsen (2011: 391) afirma que: "con el aumento de las superficies en los últimos 10 años, el rendimiento ha bajado de casi 700 hasta 570 kg/ha en 2009". Este autor sugiere una relación directa entre una reducida duración de barbecho y "la progresiva reducción del rendimiento de la quinua en los últimos 20 años", citando a Félix (2008). A parte del hecho de que el informe de Félix (2008) no ha sido concebido para demostrar científicamente una relación causal entre la duración del barbecho, la fertilidad del suelo y el rendimiento del cultivo, la serie de datos de rendimiento de la quinua presentada por Jacobsen (2011) en su Figura 1 obviamente no respalda su aseveración de un decreciente rendimiento en el periodo del auge de la quinua. Al contrario, reanalizando esta misma serie de datos se muestra que la pendiente de la regresión temporal no es diferente de cero en el periodo 1961‐2009, e incluso crece de manera significativa en los últimos 20 años, contradiciendo la afirmación de Jacobsen (nuestra Figura 1). En realidad, esta serie de datos de rendimientos de quinua alterna dos periodos de aumento (1961‐1975, 1991‐1997) con dos periodos de disminución (1976‐1990, 1998‐2009). Tales variaciones interanuales de los rendimientos de quinua son difíciles de interpretar sin informaciones adicionales sobre las tendencias climáticas, los cambios territoriales, las prácticas de cultivo y la fertilidad de los suelos en la zona (sin hablar de posibles cambios en los métodos de los institutos de estadísticas…). De hecho, con un coeficiente de variación del 20 % en el periodo 1961‐2009, la producción nacional de quinua sigue dentro del rango normal de variabilidad interanual de los rendimientos para un cultivo producido con pocos insumos en un clima árido, sin ninguna tendencia decreciente que pueda sugerir un desastre ambiental.

Figura 1: Regresiones estadísticas sobre la serie de datos de rendimiento de la quinua publicada por Jacobsen (2011). Periodo 1961‐2009 (línea de puntos): pendiente = 0.112 ± 1.18, P = 0.92. Periodo 1990‐2009 (línea continua): pendiente = 8.64 ± 2.18, P = 0.0009.

En efecto, difundiendo un error común de otros autores citados por él (Cossio 2008, Félix 2008), Jacobsen (2011) relaciona la supuesta tendencia decreciente del rendimiento anual con el proceso de degradación del suelo, olvidando que, debido a varios fenómenos entremezclados (brotes de plagas, estrés climático, prácticas de cultivo, etc.), una variable rápida como es el rendimiento anual de granos es inadecuada para caracterizar un proceso lento como es la degradación del suelo (Reynolds et al. 2007, 2008b). Además, estadísticas nacionales brutas, con todas las limitaciones que sufren en un país en desarrollo como Bolivia, difícilmente pueden constituir indicadores confiables de una crisis ambiental a nivel local. Entonces, una conclusión de este re análisis de la argumentación de Jacobsen es que estudios detallados, con una base científica, faltan y se necesitan urgente para caracterizar el estado de la fertilidad del suelo en esta región donde se experimentan cambios rápidos en el uso de la tierra y las prácticas de cultivo.

________________________________________________________

Tanto el estudio de Jacobsen S. (2011) como el de Winkel T. et al. (2012) abren un amplio debate sobre el estado de los rendimientos de la Quinua Real en el Altiplano Sur de Bolivia.

Según Winkel T. et al. (2012) las estadísticas claramente muestran 2 periodos de aumento y reducción del rendimiento; sin embargo el reanálisis de la estadística de los rendimientos en los últimos 50 años indica que los rendimientos se encuentran en un rango de variación normal; y es claro al referirse que la sola evaluación del rendimiento no puede ser el único indicador para determinar la degradación de los suelos; además de que el rendimiento está influenciado por diferentes factores provocados el cambio climático, el ataque de mayor cantidad de plagas y el cambio en las prácticas del cultivo.

Por nuestra parte trataremos que el debate pueda ser mucho más objetivo para los lectores que no siempre han tenido la oportunidad de visitar los territorios del Altiplano sur de Bolivia, para lo cual utilizaremos los datos registrados en la Variedad “Real Blanca” por Ramos D. durante la gestión 2008/2009 en la Caracterización “in situ”de 8 variedades nativas de Quinua Real.

La Quinua real en el Altiplano tradicionalmente se cultivaba en las laderas de los cerros donde las parcelas se caracterizan por ser de pocas extensiones, sin embargo a partir de la mecanización del cultivo, este se expandió a las semiladeras donde puede cubrir más de 10has y finalmente a las planicies donde el cultivo se ha vuelto extensivo sobrepasando algunas parcelas las 100 has.

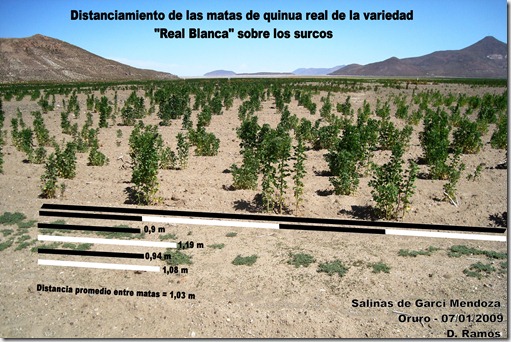

Los cultivos de semiladera se siembran tradicionalmente en hoyos o con el tractor bajo el sistema de siembra “A golpe sobre surcos” con el uso de las sembradoras de quinua que desde 1986 con la invención de la sembradora “Satiri I” y posteriores adaptaciones con la incorporación de abonadoras como la Satiri III modificada y otras, incentivan la siembra extensiva del cultivo. Estas sembradoras realizan dos surcos distanciados a 90 cm (Foto. 1) que varían de 80 a 100 cm de acuerdo al diseño de la maquinaria; aumentando el espacio cada 2 surcos a 110 cm ya que es el espacio utilizado para el paso de las ruedas del tractor; depositando en cada surco 30 a 50 granos de semilla cada 90 a 110 cm (Foto.2).

Bajo este sistema de siembra, y tomando en cuenta un promedio de 1m de distancia entre surcos y entre matas (debido a la presencia de piedras, arbustos o desniveles del terreno); se calcula una densidad de 10000 matas/ha.

Fotografía 1.

Fotografía 2.

De acuerdo al estudio de Ramos D., (2009), Los promedios y desviación estándar de la altura planta y rendimiento de grano por planta para la variedad Real Blanca fueron de 122.2 + 17.5 cm y 31.38 + 19.79 g respectivamente; con un coeficiente de correlación de 0,83 altamente significativo entre ambas.

Cada mata estaba compuesta en promedio por 20 plantas de las cuales: 2 plantas alcanzaron el mayor rendimiento de grano con plantas y panojas notoriamente más grandes a las que denominaremos “primarias”, 5 plantas tuvieron rendimientos regulares, “secundarias” y 13 plantas pequeñas de bajos rendimientos “terciarias”. (Foto. 3)

- Las plantas primarias generalmente de alturas mayores a los 130 cm en promedio alcanzaron una altura de 146.6 cm con un rendimiento de 50.58 g.

- Las plantas secundarias con alturas entre 105 y 129 cm, tuvieron una altura y rendimiento promedio de 115.79 cm y 26.21 g respectivamente.

- Una planta terciaria tuvo una altura de 89 cm con un rendimiento de 11 g.

Fotografía 3.

Con los datos de rendimientos promedio de las tres categorías de plantas, el número de plantas por mata y la densidad de 10000 matas/ha, se calculo un rendimiento de 3285.9 kg/ha; sin embargo los factores adversos que intervinieron para la reducción de este rendimiento fueron:

- La presencia de piedras y desniveles en algunas franjas del terreno provocadas por el cauce natural de las precipitaciones. (Foto. 4)

- La incidencia y severidad del Mildiu (Peronospora farinosa) durante la época de lluvias. (Foto. 5)

- Las heladas durante la floración y grano lechoso. (Foto. 6)

- La presencia de plagas entre las que se destacan el ataque de los estadíos larvales de la “polilla de la quinua” (Eurysacca quinoae Povolny) (Foto. 7) y de los lepidópteros de la familia noctuidae pertenecientes al complejo Ticonas (Foto. 8)

Fotografía 4.

Fotografía 5.

Fotografía 6.

Fotografía 7.

Fotografía 8.

Estimando una reducción del 50% del rendimiento por dichos factores, el rendimiento se reduciría a 1642.9 kg/ha (35,7 qq) que con todos los inconvenientes mencionados representa 30% más de los 25 qq/ha que normalmente cosechan la mayoría de los productores en parcelas similares y que comparado con el promedio nacional de 570 Kg/ha del 2009 representa 2,9 veces más.

Estos resultados nos abren aun más interrogantes como ser:

Si el área por mata fuera de 0,9 o 0,8 m2 el desarrollo de las plantas sería el mismo o parecido y si fuera así el rendimiento lógicamente debería aumentar un 10 a 20%?

Qué porcentaje de pérdidas se estimaría si las heladas no se presentaran en las épocas críticas o si se utilizaran variedades más tolerantes.?

Qué porcentaje del rendimiento debiera ser atribuido a la fertilidad del suelo.?

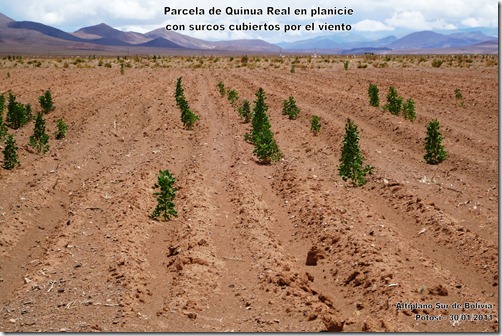

QUE PASA CON LOS CULTIVOS EN LA PLANICIE?

Si bien en nuestro análisis solo se han tomado en cuenta los factores que afectaron negativamente al rendimiento en una parcela ubicada en la semiladera es necesario mencionar la incidencia de los vientos fuertes en algunas zonas de planicie, que en las últimas gestiones durante los meses de septiembre a noviembre llegaron a cubrir la totalidad de las parcelas sembradas, obligando a la resiembra total y cuando se presentaron con mediana intensidad cubrieron el 50% de las parcelas, reduciendo notablemente la densidad de matas/ha (Foto. 9), por lo que este factor debe ser estudiado con mayor énfasis en las zonas de planicie para determinar el porcentaje de su afectación al rendimiento.

Fotografía 9.

Ciertamente a mayor cantidad de estudios los niveles de veracidad de la determinación de los rendimientos serán mayores. En las últimas 4 campañas agrícolas 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012 los rendimientos siempre superaron las expectativas de los productores y no hubo déficit de producción; por lo que las cifras del rendimiento en las estadísticas nacionales debería subir en los periodos 2010 a 2012, influenciados simplemente por el buen nivel de precipitaciones, que pese a ser tardías y provocar pérdidas en las primeras etapas fenológicas del cultivo; fueron muy convenientes para el buen desarrollo del cultivo desde el despunte de inflorescencia hasta la madurez fisiológica.

No hemos hablado sobre el sistema de siembra tradicional porque pese a ser el utilizado por excelencia en las zonas de ladera, sus extensiones lamentablemente son pocas en relación a las sembradas en semiladera y planicie; su evaluación sin lugar a dudas aumenta el rendimiento ya que estas parcelas son mejor cuidadas, tienen una mayor de densidad de matas/área y lo más importante la incidencia negativa de factores abiótico y bióticos es mínima en relación a lo que sucede en la planicie.

Finalmente esperemos que con las ilustraciones, el panorama sobre el rendimiento sea mucho más fácil de visualizar y así abrir un amplio abanico de posibilidades para analizar en los factores que afectan el rendimiento y de esta forma pensar en nuevas investigaciones e innovaciones que ayuden a hacer más eficaz y efectiva la producción de la Quinua en todo el Altiplano y sobretodo en el Altiplano sur, haciéndola más sustentable y sin la necesidad de ampliar la frontera agrícola que va en desmedro de las praderas nativas destinadas a la alimentación del ganado.

Agradecemos la colaboración de Darlin Ramos por la disponibilidad de sus datos y fotografías para explicar objetivamente el rendimiento de la variedad Real Blanca y a Thierry Winkel por su Publicación y sugerir una discusión que muchas veces posponemos pero que indudablemente es demasiado importante como para no tomar en cuenta, y más al contrario debiendo ser el análisis del rendimiento lo fundamental para planificar las futuras producciones de manera sustentable.

LA QUINUA ES UN GRANO ANDINO, ANTIGUAMENTE NUNCA NECESITO DE PESTICIDAS PARA OBTENER EXCELENTES RENDIMIENTOS DE GRANO, MUCHAS VECES LA NATURALEZA MISMA SE OCUPA DE CONTROLAR LAS PLAGAS; SIN EMBARGO ACTUALMENTE ES POSIBLE CONTRARESTAR EL AUMENTO DE PLAGAS CON LA APLICACIÓN DE BIOINSUMOS Y NUEVAS ESTRATEGÍAS ENMARCADAS EN EL CONTROL BIOLÓGICO INTEGRADOS DE PLAGAS.

ES CONVENIENTE ADAPTAR LAS LABORES CULTURALES DE ACUERDO AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA OBTENER SIEMPRE BUENOS RENDIMIENTOS, PERO SOBRETODO SE DEBE TENER LA VOLUNTAD DE PRODUCIR QUINUA EN EQUILIBRIO CON EL ECOSITEMA PARA HACER SUSTENTABLE SU PRODUCCIÓN.

Rubén Miranda

viernes, 6 de abril de 2012

Potosí no acepta que el ejército coseche quinua

El Potosí, Potosí

Los potosinos no aceptan que la quinua potosina sembrada en suelo potosino sea cosechada

por los militares como lo plantean los orureños en su afán de entorpecer el proceso de delimitación entre Salinas de Garci Mendoza (Oruro) y Coroma (Potosí), según señaló el secretario de coordinación general de la Gobernación Autónomo del Departamento de Potosí, René Navarro.

La autoridad aclaró que los potosinos no pueden aceptar las condiciones que ponen quienes avasallan nuestro territorio que en el caso de la quinua pretenden afectar los intereses de los comunarios de Coroma.

Detalló que desde Oruro se lanzó la propuesta de que los militares cosechen la quinua que se halla en la pampa de Charcollo, mientras ellos colectan el grano sembrado en territorio potosino como Santa María.

Las autoridades originarias del distrito indígena de Coroma sostienen que ninguna fuerza policial o militar es una garantía para que no existan enfrentamientos.

La visión potosina del conflicto es clara, solo el desarrollo del proceso de georeferenciación y la delimitación constituyen una garantía para que a futuro no existan enfrentamientos entre orureños y potosinos.

El gobernador potosino, Félix Gonzáles Bernal, confirmó la presencia potosina en la reunión convocada por la ministra de Autonomías, Claudia Peña, para el sábado.

En la mencionada reunión de analizará si continúa el proceso de georeferenciación en el tramo Salinas de Garci Mendoza y Coroma y, en caso de que Oruro retroceda en esa medida, se tendrá que buscar alguna otra alternativa ya que el conflicto limítrofe entre ambos departamentos no puede estar latente permanentemente.

lunes, 2 de abril de 2012

Perú exporta quinua por casi $us 2 millones solo en enero

Los datos señalados en el portal www.losandes.com.pe señalan que en 2011 las exportaciones de quinua cerraron con un crecimiento de casi 92% con ingresos aproximados de 23 millones de dólares. Para enero de este año, esa exportación registró envíos por 1,9 millones de dólares, 29% más que en similar período del año pasado, cuando el monto ascendió a 1,5 millones, informó la ADEX./

Quinua el Grano de Oro